2025年3月18日至22日,贵州大学矿业学院“博士村长”社会实践团队前往贵阳市夜郎谷非遗文化基地,围绕国家级非物质文化遗产“傩戏”展开调研。此次活动旨在了解傩戏的历史渊源、文化内涵及其传承现状,探索其在现代社会中的保护与发展路径。

在夜郎谷非遗文化基地,团队参观了傩戏文化传人居住地,并与秦氏傩坛第三十三代传人秦法雷进行了深入交流。秦法雷向团队介绍了傩戏的历史演变及其在黔地的传承脉络。傩戏起源于商周时期的方相氏驱傩活动,汉代以后逐渐发展为具有娱人色彩的礼仪祀典,至宋代前后,傩仪受到民间歌舞、戏剧的影响,演变为以酬神还愿为目的的傩戏。秦氏傩坛自明代洪武年间扎根黔地,至今已传承三十三代,保留了百余套傩面具及相关古籍。

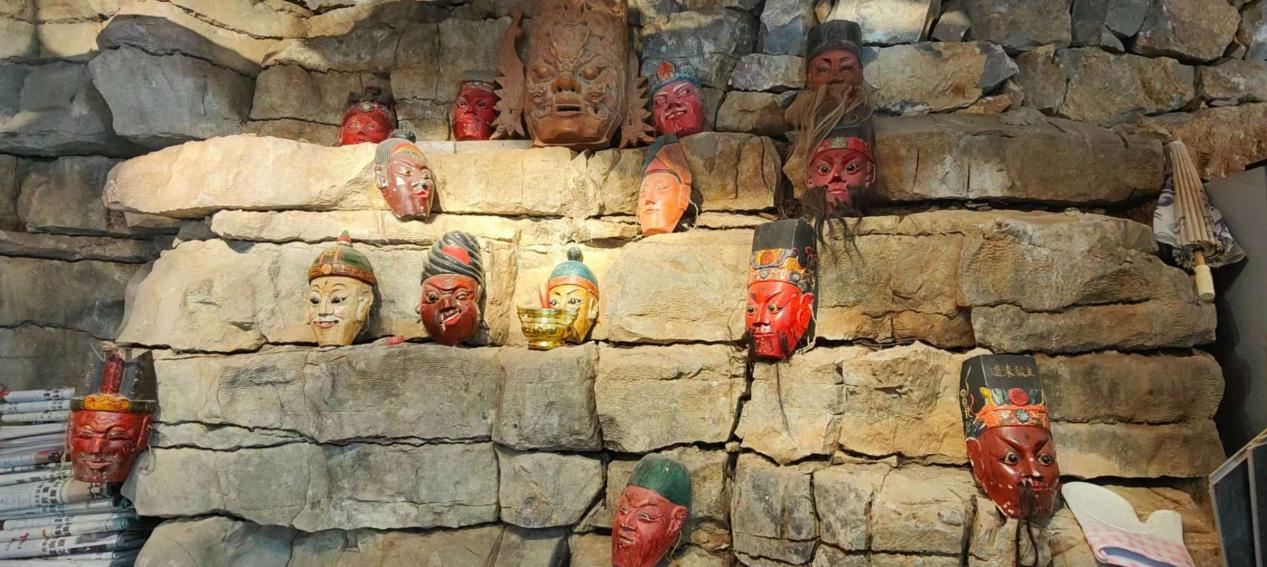

团队跟随秦法雷参观了傩戏文化传人居住地和露天傩坛,观摩了《牵姻缘》剧目的现场展演。在牛皮鼓、青铜师刀等传统乐器的伴奏下,傩面舞者身着玄色长袍,踏罡步斗,展现了傩戏独特的舞蹈语言和原始粗犷的艺术风格。秦法雷表示,傩戏不仅是民间艺术的表现形式,更是先民与自然对话的载体,蕴含着深厚的文化价值。他说:“傩戏是先民对自然的敬畏与对话的体现。傩戏是人与天地沟通的桥梁。”秦法雷特别展示了祖传的“开山猛将”傩面,并讲解了面具背面的族徽刻痕及其所代表的角色故事。他轻抚面具说道:“每一个面具代表一个故事,一个角色。面具正面是角色的样貌,背面则是角色的故事和名称。这是我们与祖先对话的密码,也是傩戏文化的核心。”

随后,团队聚焦傩戏现代化传承面临的困境与秦法雷进行了深入讨论。秦法雷坦言,傩戏的传承之路充满挑战,年轻一代对传统文化的兴趣逐渐减弱,傩戏的生存空间受到挤压。他说:“纵使傩戏传承之路荆棘丛生,傩面后的那盏心灯,依然是我叩问天地的长明烛火。”尽管如此,他依然坚持守护这门古老艺术,并通过教学、展演等方式努力推动傩戏的传播与创新。他呼吁社会各界关注傩戏保护,让这一文化瑰宝在现代社会中焕发新生。他强调:“面具后的灵魂从未老去,它始终等待着被时代重新唤醒。”

此次调研活动为傩戏文化的传承与发展提供了新的思路,也为高校与非遗传承人之间的合作搭建了桥梁。矿业学院“博士村长”团队将继续深入挖掘傩戏的文化价值,探索其在乡村振兴、文旅融合等领域的应用潜力,为传统文化的创新性发展贡献力量。

图文|杨再敏

一审|魏朝宇

二审|陈兴帅

三审|张 林